歯周病治療

記事公開日:

最終更新日:

歯周病とは?|日本人の8割が罹患する「沈黙の病」

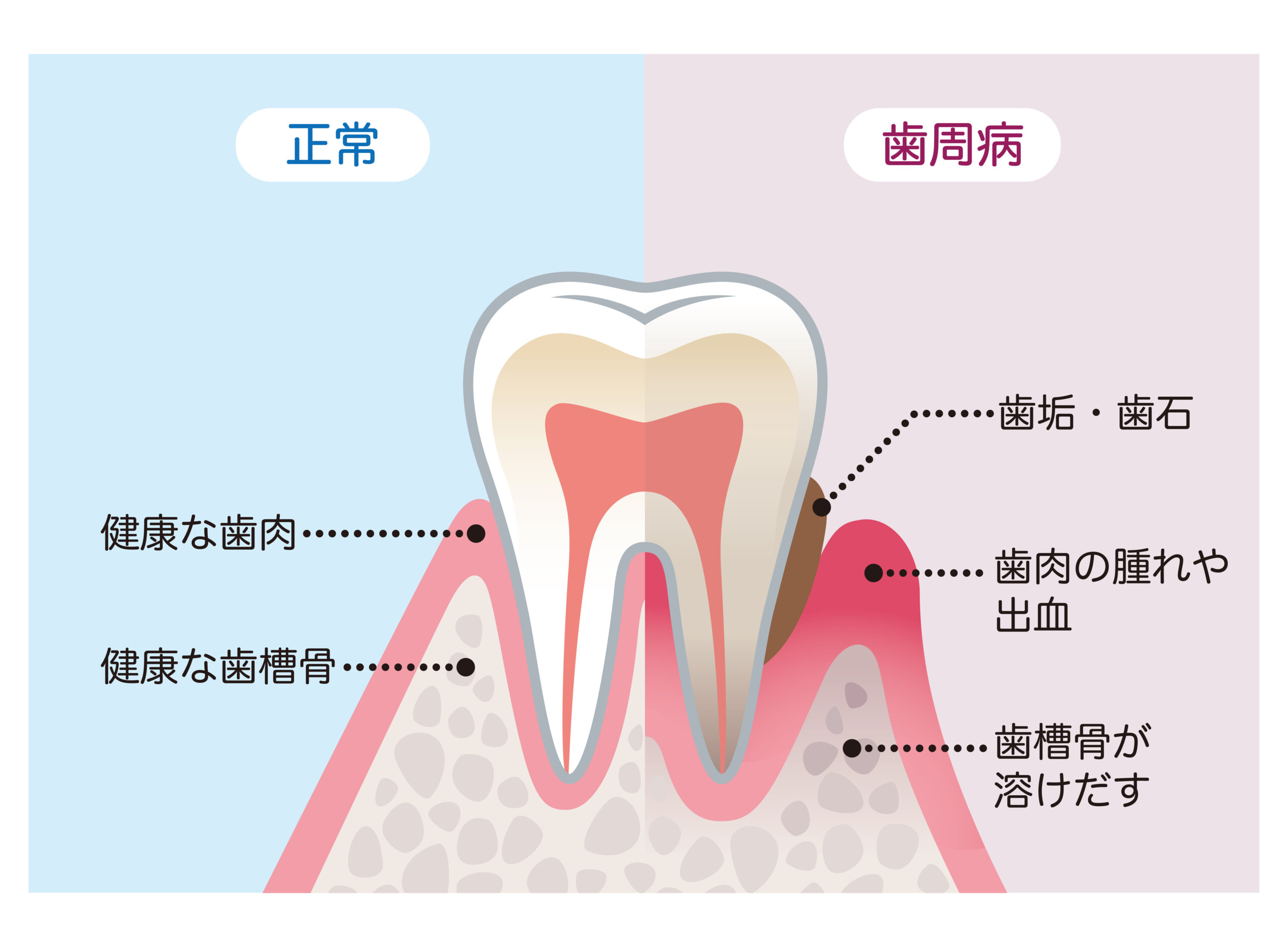

歯周病は、歯を支える周りの組織(歯ぐき、歯根膜、歯槽骨など)に炎症が起こる病気です。初期段階では自覚症状がほとんどないため「沈黙の病」とも呼ばれ、気づかないうちに進行し、重症化すると歯が抜け落ちてしまうこともあります。厚生労働省の調査によると、日本人の成人の約8割が歯周病に罹患していると言われており、まさに国民病と言えるでしょう。

歯周病は、以下のような段階を経て進行します。

- 歯肉炎:歯ぐきに炎症が起こり、赤く腫れたり、出血しやすくなったりします。この段階では、適切な歯磨きや歯科医院でのクリーニングで改善することが可能です。

- 軽度歯周炎:炎症が歯ぐきだけでなく、歯を支える骨(歯槽骨)にまで広がります。歯と歯ぐきの間に「歯周ポケット」と呼ばれる溝ができ、歯垢や歯石が溜まりやすくなります。

- 中等度歯周炎:歯周ポケットがさらに深くなり、歯槽骨の破壊が進みます。歯がグラグラしたり、歯ぐきから膿が出たりすることもあります。

- 重度歯周炎:歯槽骨の大部分が破壊され、歯が大きくグラグラするようになります。最終的には、歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病は、お口の中だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼすことがわかっています。糖尿病、心臓病、脳卒中、早産・低体重児出産などとの関連性が指摘されています。

「沈黙の病」と呼ばれる歯周病は、初期には自覚症状がほとんどありません。そのため、定期的な歯科検診で早期発見・早期治療することが非常に大切です。

こんな症状はありませんか?|歯周病セルフチェック

以下の項目に1つでも当てはまる場合は、歯周病の可能性があります。早めに歯科医院を受診しましょう。

- 歯磨きの時に、歯ぐきから出血する

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 歯ぐきがムズムズする、痒い

- 歯がグラグラする

- 歯と歯の間に隙間ができてきた

- 歯が長くなったように見える(歯ぐきが下がってきた)

- 口臭が気になる

- 朝起きた時に、口の中がネバネバする

- 硬いものが噛みにくい

- 冷たいものがしみる

歯周病セルフチェック

1つでも当てはまる場合は、歯周病の可能性があります。早めに歯科医院を受診することをおすすめいたします。

歯周病の原因|生活習慣を見直してリスクを減らそう

歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの間に溜まるプラーク(歯垢)です。プラークは、細菌の塊であり、この細菌が出す毒素によって歯ぐきに炎症が起こり、歯周病が進行します。

プラークコントロール(プラークの除去)が不十分だと、プラークは硬くなり、歯石になります。歯石の表面はザラザラしているため、さらにプラークが付着しやすくなり、歯周病を悪化させる原因となります。

その他にも、以下のような要因が歯周病のリスクを高めます。

口腔内環境因子

- 歯石:歯石は、プラークが石灰化したもので、歯の表面に強固に付着しています。歯石の表面はザラザラしているため、プラークがさらに付着しやすくなり、歯周病を悪化させます。

- 歯列不正:歯並びが悪いと、歯ブラシが届きにくく、プラークが溜まりやすくなります。

- 隣接面う蝕:歯と歯の間の虫歯は、歯ブラシが届きにくく、プラークが溜まりやすいため、歯周病のリスクを高めます。

- 不適合な補綴物:詰め物や被せ物が歯に合っていないと、隙間にプラークが溜まりやすくなり、歯周病の原因となります。

- 口呼吸:口呼吸をしていると、口の中が乾燥し、唾液の自浄作用が低下するため、歯周病のリスクが高まります。

歯や粘膜などの形態因子

- 歯の形:歯の形によっては、歯ブラシが届きにくい部分ができ、プラークが溜まりやすくなります。

- 歯肉の形態異常:歯ぐきの形が異常だと、プラークが溜まりやすくなったり、歯ブラシが当てにくくなったりします。

- 小帯の位置異常:小帯(唇や頬の内側にあるヒダ)の位置が異常だと、歯ブラシが当てにくく、プラークが溜まりやすくなります。

飲食物因子

- 食物の性状:柔らかい食べ物や粘着性の高い食べ物は、歯に付着しやすく、プラークの原因となります。

- 飲食物の温熱刺激:熱すぎるものや冷たすぎるものは、歯ぐきに刺激を与え、炎症を悪化させる可能性があります。

口腔内環境の劣化

- ポケットの深化:歯周病が進行すると、歯周ポケットが深くなり、プラークや歯石が溜まりやすくなります。

- 歯肉退縮:歯ぐきが下がり、歯根が露出すると、知覚過敏や虫歯のリスクが高まります。

- 歯肉増殖:歯ぐきが腫れ上がり、プラークが溜まりやすくなります。

プラークコントロールに対する認識と実践の欠如

- 正しい歯磨きの方法を知らない、実践できていない

- 歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助的な清掃用具を使用していない

- 定期的な歯科検診を受けていない

噛み合わせによる影響

- 咬合性外傷:特定の歯に過度な力がかかることで、歯周組織にダメージを与え、歯周病を悪化させます。

- 歯ぎしり:歯ぎしりは、歯や歯周組織に過度な力を加え、歯周病を悪化させる可能性があります。

- 早期接触:一部の歯が先に接触することで、特定の歯に負担がかかり、歯周病を悪化させます。

- 口腔習癖:頬杖や舌で歯を押す癖など、歯や歯周組織に負担をかける癖は、歯周病のリスクを高めます。

全身的な要因

- 感染性疾患:感染症にかかると、免疫力が低下し、歯周病が悪化しやすくなります。

- 代謝疾患:糖尿病などの代謝疾患は、歯周病を悪化させる要因となります。

- 内分泌異常:ホルモンバランスの乱れは、歯周病のリスクを高めます。

- アレルギー性疾患:アレルギー反応によって、歯ぐきに炎症が起こりやすくなります。

- 血液疾患:血液疾患は、歯ぐきからの出血や感染のリスクを高めます。

- 栄養障害:栄養不足は、歯周組織の抵抗力を低下させ、歯周病を悪化させます。

- 年齢:加齢とともに、歯周病のリスクは高まります。

- 性別:女性は、妊娠や更年期など、ホルモンバランスの変化によって、歯周病のリスクが高まることがあります。

- ストレス:ストレスは、免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる可能性があります。

- 疲労:疲労は、免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる可能性があります。

- 喫煙:喫煙は、歯周病の最大の危険因子です。

- 薬剤:一部の薬剤(フェニトイン、ニフェジピン、シクロスポリンなど)は、歯周病を悪化させる副作用があります。

上記以外にも様々な原因があります。まずは、定期検診でご自身のお口の中の状態を知ることから始めましょう。

歯周病治療の流れ

当院では、以下のような流れで歯周病治療を行っています。

1. 相談、検査、診査診断

まずは、患者様のお口の状態や、歯周病に関するお悩み、ご希望などを詳しくお伺いします。その後、以下のような検査を行い、歯周病の進行度合いを正確に診断します。

- 歯周基本検査:

- 口腔内診査:お口の中全体を診察し、歯や歯ぐきの状態、噛み合わせなどを確認します。

- 歯周組織検査:プローブと呼ばれる器具を用いて、歯周ポケットの深さを測り、歯ぐきの炎症や出血の有無、歯の動揺度などを確認します。「歯周病 検査」では、これらの検査結果を総合的に判断し、歯周病の進行度合いを診断します。

- プラーク付着状況の確認: お写真等の資料をお見せして歯ブラシの苦手な部分を分析します。状況によっては染め出し液などを用いて、プラークの付着状況を確認し、患者様に合った歯磨き方法を指導します。

- レントゲン検査:レントゲン写真を撮影し、歯を支える骨(歯槽骨)の状態や、歯根の形態などを確認します。

- 口腔内写真撮影:お口の中の写真を撮影し、治療前後の状態を記録します。患者様にも、ご自身のお口の状態を視覚的に確認していただきます。

これらの検査結果をもとに、患者様一人ひとりに合った治療計画を立案し、わかりやすくご説明いたします。

2. スケーリング(歯石除去)

スケーリングとは、歯の表面に付着した歯石やプラークを、超音波スケーラーと呼ばれる専用の器具を用いて除去する治療法です。歯石は、歯周病菌の温床となるため、スケーリングによって歯石を除去することは、歯周病治療の基本となります。

当院では、超音波スケーラーを使用する際、知覚過敏の方にはできるだけ痛みやしみる症状が出ないように配慮しています。普段から冷たいものがしみやすい方は、遠慮なくお申し出ください。器具の強さを調整したり、場合によっては手用スケーラーを使用したりするなど、患者様の状態に合わせて対応いたします。

3. 歯周組織検査(2回目)

スケーリングなどの初期治療後、一定期間(通常は1週間以上)経過した後に、再度歯周組織検査を行い、歯ぐきの炎症や歯周ポケットの状態が改善しているかどうかを確認します。この検査結果によって、その後の治療方針を決定します。

4. スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

2回目の歯周組織検査の結果、歯ぐきの奥深くに歯石が付着している場合や、歯周ポケットが深い(5mm以上)場合は、スケーリング・ルートプレーニング(SRP)と呼ばれる処置を行います。SRPとは、歯ぐきの下の見えない部分(歯根面)に付着した歯石やプラーク、汚染されたセメント質などを、専用の器具を用いて除去する治療法です。「歯周病 ルートプレーニング」は、歯周病を改善するための重要な治療ステップです。

SRPは、局所麻酔下で行うことが多いため、痛みを感じることはほとんどありません。また、当院では、患者様の負担を軽減するために、細い器具を使用したり、超音波スケーラーを併用したりするなど、様々な工夫をしています。SRPは、歯周病の進行度合いによって、数回に分けて行うことがあります。

一般的に5mm以上のポケットがある場合、器具が完全に到達せず、歯石除去の成功率は低くなっていきます。

また、歯の形態によっても凹凸や溝があると歯石の除去効率が悪くなる場合もあります。検査により歯の形態を把握したうえで、できる限り確実に歯石を除去していきます。繊細な処置が求められるため、また、歯肉の状態の改善を見極めながら進めていくため、スケーリング・ルートプレーニングは4~6回ほどかかる場合が多いです。「歯周病 治療 期間」は、症状の程度や治療法によって異なりますが、SRPが必要な場合は、比較的長期間の治療が必要となることをご理解ください。

5. 歯周組織検査(3回目)

SRP後、一定期間(通常は4~6週間)経過した後に、再度歯周組織検査を行い、歯周病の状態が改善しているかどうかを確認します。この検査結果によって、その後の治療方針を決定します。

6. 歯周外科治療(必要な場合)

歯周外科治療とは、歯周病が進行し、SRPなどの基本的な治療では改善が見込めない場合に行う外科的な治療法です。SACHIデンタルクリニックでは、患者様のお口の状態に合わせて、適切な歯周外科治療をご提案いたします。

主な歯周外科治療には、以下のようなものがあります。

- 歯周ポケット掻爬(そうは)術:歯周ポケット内の感染した組織を除去する手術です。

- フラップ手術:歯ぐきを切開して歯根面を露出させ、歯石やプラーク、感染した組織を徹底的に除去する手術です。

- 歯周組織再生療法:特殊な材料(エムドゲインなど)を用いて、歯周病によって失われた歯周組織(歯槽骨や歯根膜など)の再生を促す治療法です。

当院では、患者様のお口の状態やご希望に合わせて、最適な歯周外科治療をご提案いたします。

場合によっては、より専門的な治療が必要と判断した場合は、大学病院などの高度医療機関をご紹介することもあります。

7. 定期検診・メンテナンス

歯周病治療が終了した後、または症状が安定した場合は、定期検診・予防歯科へ移行します。

よくある質問(FAQ)

- 歯周病は治りますか?

- 歯周病は、早期に適切な治療を行えば、改善することができます。ただし、一度失われた歯周組織は、完全に元通りになることはありません。そのため、治療によって歯周病の進行を食い止め、健康な状態を維持することが重要です。また、歯周病は再発しやすい病気ですので、治療後も定期的なメンテナンスが必要です。

- 歯周病の治療は痛いですか?

- 歯周病の治療は、歯石除去や歯周ポケット内の清掃など、多少の痛みを伴うことがあります。当院では、表面麻酔や電動麻酔器を使用するなど、できるだけ痛みを抑えた治療を心がけています。

- 歯周病の治療期間はどのくらいですか?

- 歯周病の治療期間は、症状の程度や治療法によって異なります。軽度の歯周病であれば、数回の通院で改善することもありますが、重度の場合は、数ヶ月から1年以上かかることもあります。当院では、患者様一人ひとりの状態に合わせて、治療計画を立案し、丁寧にご説明いたします。

- 歯周病の治療費はどのくらいですか?

- 歯周病の治療は、基本的には保険診療の範囲内で行われます。ただし、歯周組織再生療法などの一部の治療は、保険適用外となります。詳しくは、カウンセリング時にご説明いたします。「歯周病 治療 費用」について、事前に知りたい場合は、お電話でお問い合わせください。

- 歯周病を予防するにはどうすればいいですか?

- 歯周病を予防するためには、毎日の歯磨きが最も重要です。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助的な清掃用具を使い、歯と歯の間や歯周ポケット内のプラークをしっかり除去しましょう。また、定期的に歯科医院で検診を受け、歯石除去やPMTCなどのプロフェッショナルケアを受けることも大切です。「歯周病 予防」には、セルフケアとプロフェッショナルケアの両方が不可欠です。

- 歯磨き以外にできることはありますか?

- 歯磨き以外にも、以下のようなことに気をつけることで、歯周病を予防することができます。

- バランスの取れた食生活を心がける

- 喫煙を控える

- ストレスをためない

- 十分な睡眠をとる

- 糖尿病などの全身疾患がある場合は、適切な治療を受ける